目次

そもそも高プロラクチン血症ってなに?

不妊の原因の一つに、「高プロラクチン血症」があります。

一般的にプロラクチンの血中濃度が15ng/ml以上だと、「高プロラクチン血症」と診断されます

(病院で使う検査キットにもよります)。

「プロラクチン」とは、脳の下垂体にある前葉から出るホルモンです。

「プロ」=前、「ラクト」=乳、という意味があり、一般的に乳汁分泌ホルモンと言われています。

その名の通り、乳汁を分泌させる役割があります。

このプロラクチンは、最近の研究結果から、乳腺の発達、乳汁の分泌だけに作用するわけではなく

乳腺、卵巣、子宮、精巣、前立腺など男女の様々な生殖器官に働きかけることが分かってきました。

プロラクチン値が高いと、体が妊娠後の状態になり、排卵がストップしてしまいます。

そのため、妊娠を希望する人が高プロラクチン血症になると、妊娠できなくなってしまうのです。

症状は乳汁が出たり、生理不順だったりというのが一般的ですが、痛みや目立った症状はでません。

発症に気づくきっかけは不妊治療

生殖器官に働きかけるホルモン、プロラクチンが正常値よりも高かったり低かったりすると、女性では

生殖にかかわる様々な機能にサインがでます。

それが、排卵障害や黄体機能不全による月経不順などです。

ただ、痛みを感じるわけでもないので、乳汁分泌がなければ自分で発症に気づくことはほとんどありません。

月経不順や不妊治療の為に、婦人科へ足を運び、検査の結果「高プロラクチン血症」だと診断されることが

ほとんどなのです。

月経不順で病院を受診した場合も、一般のホルモン検査と合わせてプロラクチン値を測定する検査も行います。

ただ、プロラクチンは日内変動があり、昼間は正常値でも夜間に値が高くなることがあります。

そのため、排卵障害の人は「潜在性高プロラクチン血症」の疑いも考えて、TRFテスト(薬を使った負荷テスト)

を行います。

そのテストで、薬に一定以上の反応を示した場合には「潜在性高プロラクチン血症」と判断します。

妊娠しやすい状態をつくるために治療をおこなう

不妊で月経不順が原因の場合、「高プロラクチン血症」もしくは「潜在性高プロラクチン血症」であるケースが

少なくありません。

赤ちゃんが欲しくて月経不順や排卵障害がある場合、治療しなければ妊娠しやすい状態にはなりません。

また、プロラクチンは子宮にも影響をするので、着床しづらい、流産しやすいという習慣流産の人にも、治療が

必要と考えられています。

薬の服用でプロラクチン値を下げる

「高プロラクチン血症」と診断された場合、ほとんどの人が血中のプロラクチン値を下げる為の薬物を服用します。

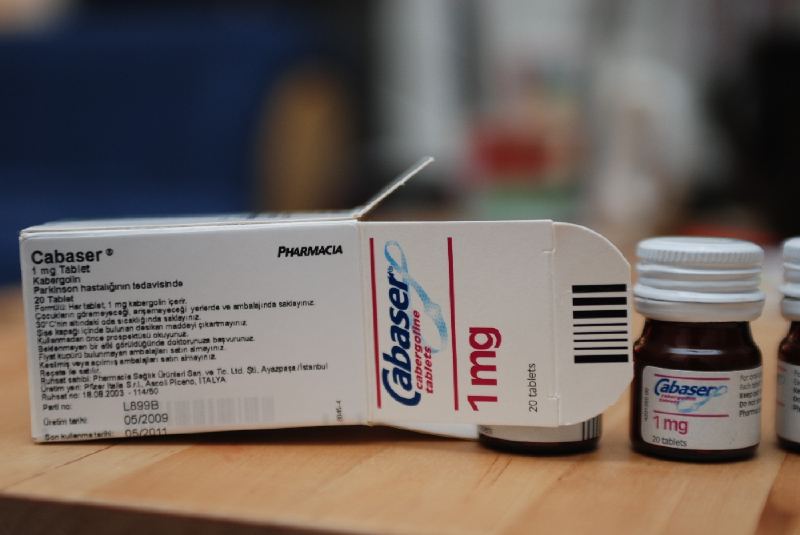

一般的に内服薬「パーロデル」「テルロン」、その他に持続性の高い「カバサール」を服用する場合もあります。

プロラクチン値の高さにもよりますが、おおよそ「パーロデル」が1日2~3回に分けて1錠、「テルロン」は1回1錠で

1日2回程度、それぞれ毎日飲みます。

「カバサール」は1週間に1回服用することで、プロラクチンを正常値に下げる効果をねらいます。

薬の服用は、基本的にはプロラクチン値が正常値に戻ればやめていいものですが、実際には、正常値に戻っても

服用をやめれば、ほとんどの人はまた高くなります。

プロラクチン値を正常値に保つということは、きちんと排卵させ、月経不順をなくすことですから、この状態は妊娠するまで維持しなければなりません。

このため多くの医師が、妊娠するまで服用を続けることをすすめます。

副作用は飲みつづければラクに?

個人差がありますが、高プロラクチン血症の薬には、副作用として吐き気や嘔吐が起こることがしばしばあります。

不妊治療で使う薬の中でも「飲みづらい」「副作用がある」と訴えられることが多い薬でもあるのです。

なかには、副作用を嫌がり飲むのを中断してしまう人もいます。

ただ、副作用が強くでやすい薬だからといって、非常に強い薬なのかというと、そういうわけではありません。

この薬の副作用は、実は2~3日飲み続けていくことで、軽減されていく傾向にあります。

ですから、「もう少し頑張れば、副作用を乗り越えられる」いう意識を持って服用を続けてみてください。

それでもつらい時や、急激な体調の変化がみられるときは、主治医に相談が必要になります。

副作用が出にくい自分に合った飲み方を

- 1回量を減らす

- 寝る前もしくは、日中、どちらか自分に合った時間帯を選ぶ

- 空腹時の服用を避ける

これらが、薬の服用に伴う副作用を軽減される飲み方として知られています。

不妊原因の1つとして「高プロラクチン血症」があるケースは少なくありません。

検査で病気の程度を確認しながら、適切な投薬治療を担当医師と相談することが大切ですね。